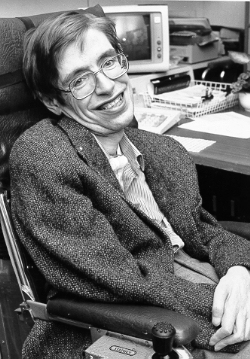

스티븐 윌리엄 호킹은 영국의 이론물리학자이다. 블랙홀이 있는 상황에서 우주론과 양자 중력의 연구를 했으며, 대중적인 과학 서적을 많이 저술한다. 그 중, '시간의 역사'는 베스트셀러가 된다. 21세에 근위축성 측색 경화증(루게릭병)을 앓아 몸을 움직일 수 없게되고, 평생 휠체어에 의지하며 살았다. 그의 삶은 과학의 역사에서 가장 빛나는 역설 중 하나다. 그는 움직일 수 없는 육체 속에 갇혀 있었지만, 그 사유는 우주의 가장 깊은 곳까지 닿았다. 병으로 인해 점점 말을 잃어가면서도 그는 여전히 별을 이야기했고, 인간이 우주를 이해할 수 있다는 믿음을 버리지 않았다. 그의 존재 자체가 과학과 철학의 경계를 넘어, 인간 정신의 무한한 확장을 증명하는 상징이었다. 영국 왕립학회에 역사상 가장 젊은 회원(33살)으로 추대된다. 2009년까지 케임브리지 대학교 루커스 수학 석좌 교수로 재직한다. 그는 결코 포기하지 않았다.

호킹은 블랙홀이라는 절망의 공간에서 새로운 희망을 발견했다. 그는 블랙홀이 완전한 ‘죽음의 공간’이 아니라, 오히려 에너지를 방출하며 변화하는 ‘살아있는 우주’의 일부라고 보았다. 이는 단순한 물리학적 발견을 넘어, 존재의 본질에 대한 새로운 은유로 읽힌다. 우리가 절망 속에서도 의미를 찾을 수 있듯이, 우주의 어둠 속에서도 빛은 새어나온다. 호킹의 블랙홀은 인간이 절망과 무의식, 죽음이라는 어둠 속에서도 스스로의 의미를 만들어낼 수 있음을 상징한다.

그는 또한 “우주는 무에서 시작될 수 있다”고 말했다. 이 발언은 단순히 신의 존재를 부정하기 위한 것이 아니었다. 그것은 ‘무(無)’조차 가능성의 상태로 보려는, 궁극적 존재론에 대한 사유의 확장이었다. 즉, 우주는 필연이 아니라 ‘가능성의 실현’이며, 그 가능성을 인식하는 존재가 바로 인간이다. 이때 인간은 우주의 결과물이 아니라, 우주가 자신을 인식하기 위해 만들어낸 하나의 거울이 된다. 그의 이론은 시간이란 사실상 우리가 만들어낸 인식의 틀일 뿐, 우주는 경계 없는 시간 속에서 스스로를 진화시키고 있다는 것이다. 즉, 시간은 흘러가는 것이 아니라 ‘펼쳐지는’ 것이다.

호킹의 사고에는 일관된 철학적 중심이 있다. 그것은 인간의 지성이야말로 우주의 일부이자, 우주를 이해하는 도구라는 확신이다. 그는 “인류는 질문함으로써 존재한다”고 말한다. 결국 우주를 탐구한다는 것은 별을 관찰하는 일이 아니라, 자신의 존재 이유를 묻는 인간의 내면적 여정이다. 이러한 호킹의 시간관은 인간 존재에 대한 깊은 질문을 던진다. 만약 시간에 시작과 끝이 없다면, 인간의 삶은 어디에서 의미를 찾아야 하는가? 그는 이에 대한 답을 “우주가 우리를 통해 자신을 인식한다”는 말로 대신했다. 인간은 우주의 산물이며, 동시에 우주가 자신의 기원을 자각하도록 돕는 존재다. 그러므로 우리의 삶은 ‘짧은 찰나’가 아니라, 시간 그 자체의 일부로 속한다고 말한다.

육체적으로는 거의 완전히 움직일 수 없었던 호킹이 끝없이 사유할 수 있었던 이유는, 그에게 ‘사유’가 곧 ‘자유’였기 때문이다. 그의 두뇌는 우주와 맞닿아 있었고, 그 생각의 궤적은 별의 탄생처럼 찬란했다. 그것은 우리가 ‘지금’이라는 한 점에 갇히지 말고, 시간의 전체성 속에서 자신을 바라보라는 초대다. 그는 과학자이자 철학자, 그리고 시인이었다. 수식으로 우주를 노래했고, 침묵으로 존재를 증명했다.

스티븐 호킹은 우리에게 ‘우주를 이해하라’고 말하지 않았다. 대신 그는 ‘포기하지 말라’고 속삭였다. 우주는 끊임없이 팽창하듯, 인간의 지성 또한 그 한계를 넘어 확장될 수 있음을 보여준 것이다. 그의 삶은 그 자체로 하나의 우주였다. 그리고 그의 시간은 과거와 미래를 가르는 선이 아니다. 그것은 모든 존재가 함께 울리는 거대한 진동이며, 인간의 사유가 그 진동에 공명할 때, 우리는 비로소 ‘살아있다’는 사실을 깨닫는다. 그의 시간은 물리학이 아니라 존재의 철학이었다.

'인문학' 카테고리의 다른 글

| 오페라 '돈 파스콸레' - 웃음 속의 인간 본성 (0) | 2025.10.11 |

|---|---|

| 사실주의 화가, 장-프랑수아 밀레 - 자연과 인간의 존엄을 그린 화가 (0) | 2025.10.10 |

| 후기 낭만 음악가 - 안톤 브루크너, 신앙과 음악 (0) | 2025.10.08 |

| 추석과 추수감사절 - 감사와 자연의 순환 (0) | 2025.10.07 |

| 우리가 잃어버린 것 10 - 시간의 끝 (0) | 2025.10.06 |