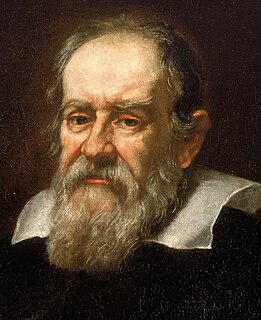

갈릴레오 갈릴레이

바로크 시대의 대표적인 폴리매스 인간인 갈릴레오 갈릴레이는 이탈리아 피사 출신이다. 철학자, 과학자, 물리학자, 천문학자이며 류트 연주자와 음악 이론에 관한 연구도 한다. 동시대의 요하네스 케플러와 동시대 인물이다. 이 두 명의 과학자는 근대 과학의 기초를 다진 중요한 인물이다. 케플러는 초반 글에서 찾아볼 수 있다. 갈릴레이는 실험과 수학적 분석을 통해 자연법칙을 탐구하며 중세의 사고에서 벗어나는데 결정적인 역할을 한다. 그가 활동했던 16~17세기는 교회 중심, 아리스토텔레스의 자연 철학이 지배적이었던 시절이었는데 코페르니쿠스의 지동설을 시작으로 과학 혁명이라 불릴 만큼 역동적인 움직임이 보여진다. 갈릴레이는 지동설을 증명하려고 한다.

그의 업적

갈릴레이는 네덜란드에서 발명된 망원경을 개량한다. 그는 당시 망원경의 20배 확대 기능을 추가하여 엄청난 천문학적 발견을 한다. 목성을 관찰하며 4개의 위성을 발견한다. 금성이 태양을 중심으로 도는 것을 보며 지동설의 증거가 된다. 당시의 신성한 의미가 컸던 태양에서 흑점을 발견하며 변하지 않을 것 같았던 태양의 다른 면모를 보여준다. 또한 달이 완벽하게 미끈한 표면을 가지고 있을 거라는 기존 주장에 반박할 수 있게 된다. 이런 발견들은 지동설의 증거가 되며 교회와의 충돌은 불가피했다.

그는 중세 물리학과 완전 다른 방식으로 자연의 운동을 연구한다. 무거운 물체가 가벼운 물체보다 더 빠르게 떨어진다는 것을 갈릴레이는 반박한다. 물체의 질량과 관계없이 같은 속도로 떨어진다며 피사의 사탑에서 실험을 했다고 한다. 하지만 실험은 했는데 장소는 확실하게 입증된 것이 아니란다. 그의 제자가 이야기했긴 했는데, 사실인지는 밝혀지지 않았다. 사실은 기울어진 경사면을 이용해서 질량이 다른 공을 굴리며 낙하 속도를 측정했고, 모든 물체가 같은 가속도로 떨어진다는 것을 수학적으로 정리했다. 그리고 물체는 힘을 가할 때문 움직인다는 기존 이론을 반박하며 외부의 힘이 작용하지 않으면 물체는 계속 움직인다는 이론을 주장한다. 이것은 훗날 아이작 뉴턴의 관성, 가속도의 법칙으로 이어진다. 갈릴레이는 과학의 기본 원칙은 실험과 수학적 분석을 통해야 한다고 말한다. 자연 현상은 모두 실험과 수학적으로 증명해야 하며 무조건 직접 관찰해야 한다고 했다.

1632년, 갈릴레이는 교황청에 소환된다. 그가 출판한 책 '두 개의 주요 세계관에 대한 대화'가 문제가 된다. 교황청에서 지동설을 철회하라고 압박을 한다. 그는 큰 소리로 '맹세코 지동설을 포기하며, 저주하고 혐오한다'라고 외치며 겨우 풀려난다. 그는 종신 징역형이었지만 지동설 저주의 외침으로 감형되며 가택 연금에 처한다. 그리고 그의 모든 책은 금서 목록에 올랐다. 그리고 그는 77세의 나이로 피렌체 근교의 자신의 별장에서 숨을 거둔다. 1992년, 요한 바오로 2세는 갈릴레이의 재판이 잘못된 것임을 인정하고, 갈릴레이에게 사죄한다. 그가 죽은 지 350년 후에...

갈릴레오 갈릴레이 의미

류트라는 악기를 연주하기도 했던 갈릴레이는 피타고라스 학파의 음악에 기초해서 줄의 장력에 따라 음이 달라진다는 것을 실험하기도 한다. 수학만이 음악과 물리학을 설명할 수 있다고 생각했다. 그의 수학적 분석은 그가 스콜라 철학을 공부하며 발전된다. 사실 갈릴레이는 종교와의 대립을 좋아하지 않았다. 오히려 충실하고자 했다. 하지만 결국 그의 과학과 철학을 종교로부터 분리시키는 결과를 낳았다. 기존의 실험 없이 사고로만 증명했던 방식을 바꾸며 근현대 과학의 기틀을 만든다. 그저 책에서의 이론을 이해하려는 것이 아니라, 그것을 적용하고 관찰하는 행동을 증명해야 한다는 것이다. 그는 단순히 발견하는 것에 만족하지 않았다. 증명이 필요하며 증명하기 위해 수많은 실험이 필요하다고 했다. 그렇다. 그는 단순한 과학자가 아니다. 그는 깊은 철학 기반으로 과학을 탐구했으며 그것이 이 철학이 그를 끊임없이 실험하고 관찰하게 한 원동력이 된 것이다. 철학은 진리를 찾기 위해 기존의 가르침을 그대로 받아들이지 않고 끊임없이 질문하는 것이기 때문이다. 늘 '왜'라는 질문을 던지는 것, 권위에 기대지 않고 직접 확인하는 용기는 철학에서 온다.

갈릴레이는 '신이 우리에게 이성을 주었다면, 우리의 의무는 이성을 사용해 진리를 탐구하는 것이다'라고 한다. 과학은 종교와 권력에 좌우되서는 안되며, 신은 인간에게 자신을 증명하라고 기회를 준 것에 대한 감사도 잊지 않았다.

이 철학은 지금 나에게도, 이 글을 읽는 당신에게도, 필요하다. 끊임없이 진리를 향해 던지는 질문은 과학을 넘어 우리가 세상을 바라보는 관점에 분명 필요하다.

'인문학' 카테고리의 다른 글

| 오페라 '카르멘'-조르주 비제, 의미 (0) | 2025.03.31 |

|---|---|

| 희곡 '죄 지은 어머니'-보마르셰 3부작, 시대상, 가족 (0) | 2025.03.31 |

| 침묵의 역사- 침묵이란?, 침묵의 사유 (0) | 2025.03.27 |

| 몸의 인문학 - 고대, 중세, 르네상스, 근현대 개념 (0) | 2025.03.26 |

| 영화 '컨택트' 2016-언어, 선택, 그리고 미래 (0) | 2025.03.25 |