무관심은 철학적 덕목일까?

철학은 오래전부터 무관심을 사유해 왔다. 스토아 철학자들에게 무관심은 감정의 결핍이 아니라, 내면의 평정을 위한 덕목이었다. '아파테이아'라는 이름으로 불린 이 태도는 외부 세계의 불확실성과 고통에 휘둘리지 않기 위한 일종의 정신적 단련이었다. 로마 황제 마르쿠스 아우렐리우스는 전쟁과 정치의 소용돌이 속에서도 흔들림 없는 판단을 위해 이 무관심을 철저히 실천했다. 그에게 있어 무관심은 세상과 거리를 두기 위한 방어막이 아니라, 오히려 더 깊은 통찰을 가능하게 하는 틀이었다.

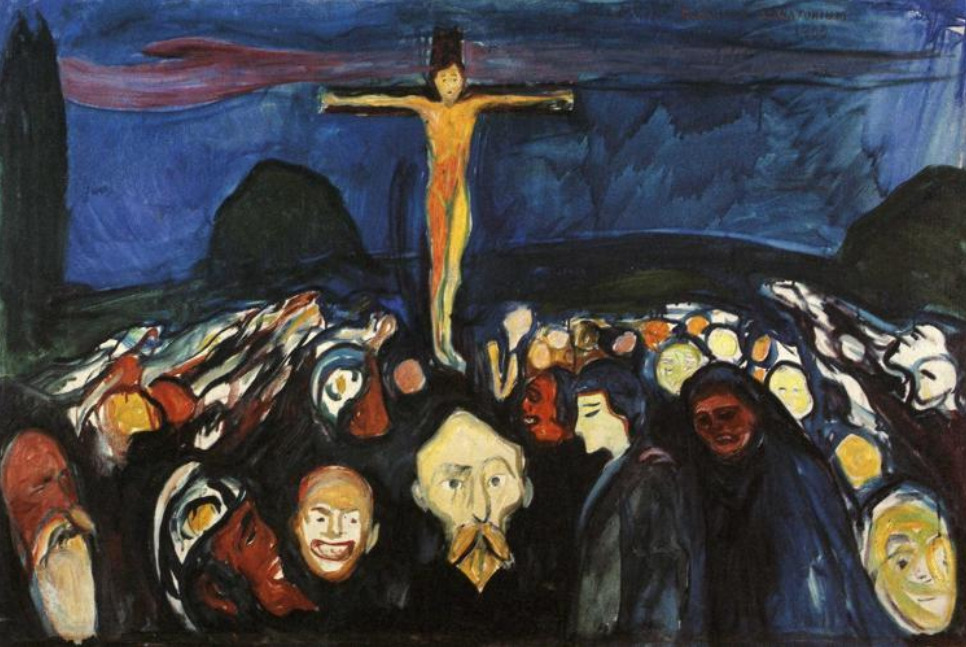

그러나 무관심은 언제나 덕목이었던 것은 아니다. 사르트르와 같은 실존주의 철학자들은 인간의 자유가 불안을 낳고, 그 불안이 때로 무관심으로 나타난다고 보았다. 의미 없는 세계 앞에서 스스로의 무력함을 숨기기 위해 무관심을 선택하는 것이다. 윤리 철학자 레비나스는 타자의 얼굴을 마주함으로써 책임이 생긴다고 말했지만, 무관심은 바로 그 타자의 고통을 외면함으로써 윤리를 거부하는 태도다. 1964년 뉴욕, 키티 제노비스가 거리에서 공격당할 때 아무도 나서지 않았던 사건은, 일상의 무관심이 얼마나 비윤리적인 결과를 낳는지를 보여주는 상징이 되었다.

현대적 해석

오늘날 우리는 감정과 연결의 과잉 속에 살아가지만, 아이러니하게도 점점 더 무관심해지고 있다. 뉴스 속의 참상에 익숙해지고, 온라인에서는 무수한 타인의 이야기를 듣지만 정작 공감은 지쳐간다. 이를 '공감 피로'라고 부른다. 사람들은 감정 노동의 강도로 인해 타인에게 무관심해지고, 그 무관심은 일종의 자기 보호 장치가 된다.

사회학자 지그문트 바우만은 현대 사회를 ‘액체 근대’라 표현하며, 인간관계가 느슨하고 일시적이며 유동적인 특성을 갖는다고 설명했다. 도시의 거리에서 우리는 수많은 사람들과 스쳐 지나지만, 그 누구에게도 책임지지 않는다. 이러한 구조 속에서 무관심은 관계의 기본값이 되고, 고립은 점점 더 깊어진다.

선택

무관심은 단지 개인의 감정 상태로 머물지 않는다. 그것은 공동체를 결정짓는 정치적 태도이기도 하다. 독일 바이마르 공화국 말기, 많은 시민들은 극단주의의 부상을 방관했다. 그 결과 나치가 권력을 잡았고, 그 무관심의 대가는 역사상 가장 참혹한 비극 중 하나로 이어졌다. 무관심은 중립이 아니다. 그것은 현상 유지를 선택하는 것이고, 침묵이라는 언어로 권력을 돕는 일이다. 오늘날에도 우리는 다양한 방식으로 정치적 무관심을 목격한다. 투표를 포기하고, 사회문제에 등을 돌리고, 타인의 권리에 무관심할 때 공동체는 점점 약해진다. 무관심은 체념처럼 보일 수 있지만, 사실은 가장 강력한 방임이다.

무관심은 때로 고요하고 지혜로운 태도처럼 보이지만, 그 이면에는 윤리적 책임의 회피와 감정적 피로, 공동체에 대한 무책임이 숨어 있다. 철학은 무관심을 성찰의 도구로 삼기도 했고, 경계의 대상으로 삼기도 했다. 오늘날 우리에게 중요한 것은, 무엇에 무관심할 것인가, 그리고 무엇에 반드시 관심을 기울일 것인가를 끊임없이 선택하는 일이다. 그 선택 속에서 우리는 인간다움을 지켜낼 수 있다.

'인문학' 카테고리의 다른 글

| 신고전주의 미술가 - 자크-루이 다비드, 예술과 정치 (0) | 2025.04.23 |

|---|---|

| 도시 인문학 4-파리, 해방과 상상력의 도시 (0) | 2025.04.22 |

| 교만- 죄일까? 시선, 힘 (0) | 2025.04.18 |

| 게으름-죄인가? 시간 , 저항 (0) | 2025.04.17 |

| 경쟁-기원, 그림자, 경쟁 없는 사회 (0) | 2025.04.16 |