아인슈타인의 뇌

1955년 4월 알베르트 아인슈타인이 세상을 떠나자, 병리학자 토마스 하비는 그의 뇌를 해부대에 올렸다. 그의 궁금증, 아니 우리 모두의 궁금증은 아인슈타인의 뇌와 평범한 사람의 뇌는 뭐가 다를까? 였다. 분석 결과, 일반인과 조금 다른 부분이 있었다. 공간적, 수학적, 과학적 사고를 담당하는 두정엽이 평균보다 컸고, 좌측과 우측이 비대칭이었단다. 신경교세포의 밀도도 일반인보다 높았다. 뇌 측면을 따라 길게 연결돼 있는 실비우스 열이 아주 짧았다. 하지만 이 결과들이 그의 지능과 뇌 사용량을 증명하지는 못한다. 흔히 일반인들은 뇌의 10% 정도 사용한다고 한다. 사실 과학적으로 말도 안 되는 이야기다. 우리의 뇌는 모든 영역을 사용한다. 특히 음악을 듣거나 연주를 하면 안 쓰는 영역을 찾는 게 빠를 정도로 모든 영역을 활발하게 사용한다. 즉 뇌는 더 많이 사용했느냐의 질문보다는 효율적으로 사용했냐의 질문이 맞다. 아인슈타인의 뇌는 정보를 통합하고 창의적 사고와 문제해결 능력에서 일반인과 달랐다고 추측할 수 있다. 재미있는 점은 아인슈타인은 평생 운전을 못했다. 택시 기사의 뇌는 아인슈타인의 뇌보다 교통 상황과 장애물을 고려하여 길 선택하는 능력은 월등했을 것이다.

뇌 속의 지도

뇌는 마치 도시의 지도처럼 각자의 기능을 담당하는 영역들이 배치되어 있다. 그것을 자세히 들어가보면 뇌가 터질지도 모른다. 제발 간단히 보자. 뇌의 지도는 딱 두 가지로 본다. 신경 지도와 인지 지도이다. 신경 지도는 감각, 운동, 시각 등 신체 기능과 직접적으로 연결된 정보를 배치한 지도다. 다친 부위의 감각이 예민해지는 것, 혹은 연습을 많이 한 피아니스트의 손가락이 자동으로 정교하게 움직이는 것과 우리가 눈을 감았다 뜨면 사물의 위치를 정확하게 볼 수 있는 것으로 설명된다.

인지 지도는 공간을 이해하고 기억을 저장하는 방식과 관련된 뇌 지도이다. 아인슈타인이 탔던 택시의 운전사의 해마와 복잡한 공간을 장애물을 피해 걸을 수 있는 것 그리고 조직에서 상사와 동료 그리고 후배의 관계와 개념을 구조적으로 이해하는 것으로 설명된다.

이 두 지도는 인간의 뇌가 신경가소성을 가진 유연한 기관임을 알려준다. 반복적인 훈련과 경험을 통해 변형되고 발전할 수 있으며, 그것을 통해 신경 연결이 강화되고 지도가 업데이트되어 확장될 수 있다는 것이다. 이것의 의미는 상당히 크다. 이 두 가지의 지도를 잘 이해한다면 알츠하이머, 치매, 사고로 인한 뇌 손상을 복구할 가능성을 열 수 있다는 것이다.

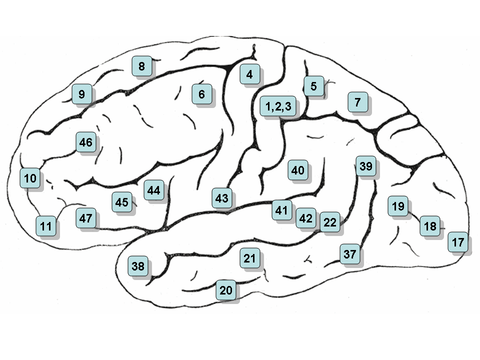

이런 지도 작업을 시작한 것은 1909년 독일 해부학자 코르비니안 브로드만의 '뇌 지도'였다. 그는 뇌를 52개의 영역으로 나누어 숫자와 이름을 붙였다. 이 작업은 MRI 가 개발되면서 지도는 세련되고 조금 정확하게 그려진다. 그리고 이 기술은 '인간 커넥톰 프로젝트'까지 왔다. 뇌 속의 모든 신경 연결망을 지도화하는 프로젝트인데, 이것을 완성하면 우리 뇌가 정보를 어떻게 처리하고 저장하는지, 우리가 왜 이렇게 행동하는지를 이해하고 정신 질환의 원인과 치료를 모두 정복할 수 있게 된다. 약 150조 개의 신경 연결을 파악해야 하지만.... 언제 될지는...

뇌의 확장

뇌의 팽창 가설은 여러 가지가 있다. 언어의 발달로 소리에 부여되는 의미들이 많아졌다. 소리를 내며 남에게 자신을 이해시키려는 반복되는 행동이 뇌 확장의 원인이라 한다. 다른 가설은 사냥의 발달로 신체적인 성장이 뇌의 확장을 불러온 것이라고도 한다. 또는 동굴 벽화에 주목한다. 동물 벽화는 그저 인간과 동물의 그림을 그린 것이 아니라 우리의 위치와 동물들이 자주 나타는 지역을 표시하여 그들의 방향과 무리를 추적하려는 지도였다는 것이다. 공간을 이해하고 추적하는 능력을 가지려면 뇌의 확장이 필요했을 것이다는 가설이다.

물리적으로 정해져 있는 두개골 안에 뇌가 더 커질까? 지금이 가장 큰 사이즈 일까? 안타깝게 뇌는 물리적으로 커질 수 없다. 이미 가장 최적화된 크기다. 이젠 크기가 아니라 효율적인 연결의 진화로 간다. 신경망이 재조직되며 해마에서는 새로운 뉴런이 생성될 것이며 시냅스의 회로는 더 강하게 연결 될 것이다. 이것이 우리에게 남은 뇌의 확장 가능성이다. 뇌는 확장은 최적의 크기와 에너지 소모량을 찾아가며 확장된다.

영화에서는 뉴럴링크 기술을 상상해낸다. 우리의 뇌와 외부 저장 장치를 이용한 기술이다. 기억을 저장하여 필요할 때 뇌에 다시 다운로드(?) 할 수도 있겠다. 앞서 말한 커넥톰을 이용하면 뇌를 데이터화해서 새로운 몸으로 옮길 가능성도 이론적으로 가능성을 제시하고 있다.

이 모든 것이 완성되는 시점은 언제인지는 모르지만 우리는 우리에게 질문해야한다. 더 중요하고 더 깊은 성찰이 필요하다.

기술로 강화된 기억은 나일까? 기계일까? 결국 우리는 다시 돌아가야 한다.

나는 누구인가?

'인문학' 카테고리의 다른 글

| 고대의 잃어버린 과학-마야 문명, 과학, 멸망 (0) | 2025.03.21 |

|---|---|

| 바로크 시대 음악가-비발디, 그가 남긴 것 (0) | 2025.03.20 |

| 영화 '라이언 일병 구하기'-노르망디 상륙작전, 전쟁의 본질 (0) | 2025.03.18 |

| 오페라 '세빌리아의 이발사'-보마르셰 피가로 3부작 (0) | 2025.03.15 |

| 고대의 잃어버린 과학-콜로세움, 건축 기법 그리고 로마 (0) | 2025.03.14 |