오펜하이머는 누구인가?

'원자폭탄의 아버지' , '죽음의 사신'이라 불리던 사람. 미국의 이론물리학자로 '맨해튼 프로젝트'에 책임자였다. 하버드 대학교에서 화학을 시작으로 물리학으로 전공을 바꾼다. 습득력이 빨라서 라틴어, 그리스어, 철학 등에도 깊은 관심을 가진다. 영국으로 건너가 케임브리지 대학교 캐번디시 연구소에서 물리학을 본격적으로 시작한다. 닐스 보어의 추천으로 독일 괴팅엔 대학교에서 막스 보른(양자역학의 선구자) 교수 밑에서 23세의 나이로 박사 학위를 취득한다. 미국 UC버클리와 칼텍(캘리포니아 공대)에서 교수로 활동하며 물리학을 가르친다. 유럽에서 강세였던 양자역학을 미국으로 가져와 전파한 점이 오펜하이머의 중요한 업적의 시작이다.

그는 원래 실험물리학을 전공하려 했지만 적성과 맞지 않았는지 이론물리학으로 바꾼다. 양자역학을 연구하면서 중성자 별과 블랙홀의 초기 이론을 설명한다. 중성자별이란 수명을 다한 별이 폭발하며 생기는 질량과 밀도가 매우 높은 천체를 말한다. 오펜하이머는 중성자별의 이론적 구조를 연구하며 블랙홀까지 설명한다. 매우 높은 질량과 밀도를 가진 별이 폭발하면 중력의 붕괴가 생겨 빛조차 빠져나올 수 없는 천체가 생기는데 그것이 바로 블랙홀이다. 지금은 관측이 되지만 당시에는 이론만으로 개념을 확실하게 보여준 연구이고, 천체물리학 중 별의 죽음과 블랙홀을 이해하는 데 중요한 토대가 된다.

오펜하이머의 위기

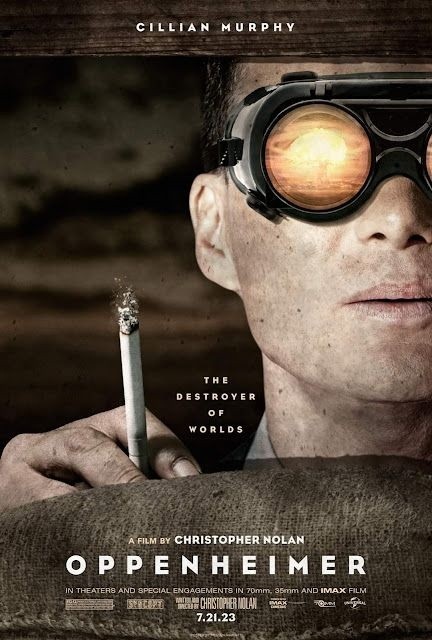

오펜하이머는 다방면으로 호기심이 많았던 인물이다. 그것을 파고드는 능력은 어마어마했다. 네덜란드에서 양자역학에 대해 세미나를 하는데 유창한 네덜란드어로 그 어려운 양자역학을 설명했다. 단 6주만에... 그는 독일과의 전쟁을 마무리할 원자폭탄 제작 프로젝트였던 '맨해튼 프로젝트'에 책임자로 선발되어 많은 과학자들을 섭외하여 로스앨러모스 연구소를 이끈다. 영화 '오펜하이머'에서 표현된 그의 연구에 대한 집착은 실제로도 엄청났을 것 같다. 어떤 이들은 원자폭탄의 미래를 걱정하며 거부하기도 한다. 하지만 오펜하이머는 고민은 되지만 포기는 못했다.

1945년 7월 최초의 핵 실험인 '트리니티 실험'을 성공한다. 사실 이 성공은 대한민국의 독립을 가져다 준 실험이었다. 일본과의 전쟁이 막바지였을 때, 미국은 종지부를 찍기 위해 독일에서 사용 못했던 원자폭탄을 일본에 보낸다. 오펜하이머는 '트리니티 실험' 직후, 힌두교 경전인 '바가바드 기타'의 한 구절을 인용하여 '나는 죽음이요, 세상의 파괴자다'라고 말하며 이 프로젝트의 공포를 표현했다. 그는 일본으로 떠나는 폭탄을 보며 무슨 생각을 했을까? 영화에서는 폭탄을 제조했다고 후에 일어날 일에 대한 책임을 모두 다 질 필요는 없다고 표현한다. 이후, 로스앨러모스 연구소 내의 소련 스파이 이슈와 오펜하이머의 개인사로 인한 이슈들이 드러나면서 미국 정부는 그를 공산주의 연계 가능성의 이유로 그를 버린다.

오펜하이머의 책임

당시 미국의 매카시즘(반공산주의 운동) 영향이 컸지만, 무분별했던 비난과 캠페인은 억압과 공포 정치를 초래한다. 그의 과거 공산주의 모임에 참석한 것과 조합을 만들고자 했던 일들을 빌미로 오펜하이머의 삶은 여러 번의 조사를 통해 갈기갈기 찢겼고, 그의 업적은 왜곡된다. 원자폭탄의 파괴적인 힘을 알면서도 묵과한 그는 과학과 인간의 도덕적 책임 사이에서 복잡한 갈등을 했지만, 그는 인류를 멸망시킬 수 있는 무기를 만들어낸다. '맨해튼 프로젝트'의 성공으로 대중의 영웅으로 떠올랐지만 그는 평생 논란의 중심에 있었다. 그를 지지했던 미국 정부와 과학계에서 완전 고립되었다. 하지만 오펜하이머는 끝까지 원자폭탄의 위험성과 억제를 외쳤다. 프린스턴 고등연구소 소장으로 남아 과학과 철학에 대한 연구를 이어간다. 그는 자신의 과오에 대한 책임을 학문적으로 풀었다. 파괴적인 결과에 대한 도덕적 책임을 죽을 때까지 안고 간 그는 개인의 신념과 과학 그리고 윤리 사이에서 일어나는 갈등의 상징이다. 과학적 공헌과 정치적 탄압의 경계에서 그는 책임을 지고 간다. 결국 1963년 존 F. 케네디 대통령에게 '엔리코 페르미 상'을 수여 결정이 되며 명예회복이 된다. 하지만 3년 후, 후두암으로 62세의 나이로 세상을 떠난다.

일본에 원자폭탄이 투하되고 오펜하이머가 동료 과학자들에게 이렇게 질문한다.

Did we make a mistake? 우리가 실수한걸까?

인간은 실수를 두려워한다. 그래서 아무것도 안할 것인가? 실수를 했을 때, 무엇을 해야 하는가?

위기의 해답은 책임이다.

'인문학' 카테고리의 다른 글

| On the Map - 메르카토르,세계를 바라보는 다양한 관점 (2) | 2025.01.16 |

|---|---|

| 전쟁과 과학, 그리고 평화 (2) | 2025.01.16 |

| 르네상스의 예술의 계급, 미술가들의 노력 (0) | 2025.01.14 |

| On the Map - 다시 프톨레마이오스, 콜럼버스, 아메리고 (0) | 2025.01.13 |

| 영화 '테넷' - 과학적 관점, 인문학적 관점 (0) | 2025.01.11 |